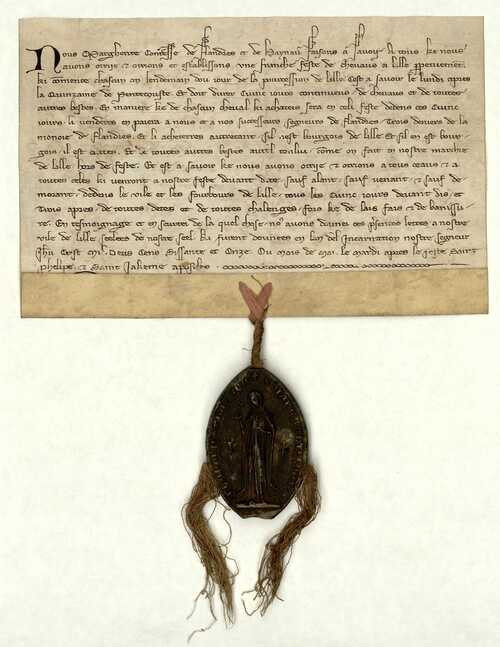

1271 : l'institution d'une franche foire par la Comtesse Marguerite de Flandres

Lettres patentes de Marguerite de Flandre instituant une franche "feste" de chevaux à Lille le lendemain de la procession. Archives municipales de Lille - PAT/80/1459

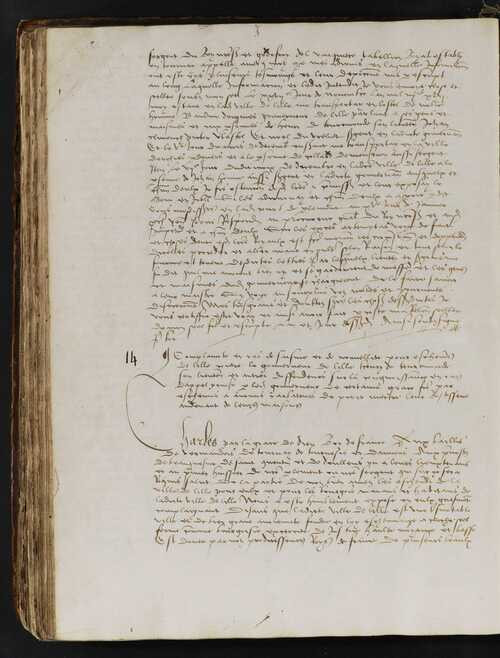

Retranscription de Lettres royaux concernant le procès des cabaretiers Maillé et Tramart dans l’affaire de la Braderie. Archives municipales de Lille - Registre aux titres 15881