1772 : "moyens faciles pour rappeler les noyés à la vie"

Ordonnance du 14 octobre 1772 - Archives municipales de Lille - AG/1276/4

Extrait de l’ordonnance du 7 novembre 1755 - Archives municipales de Lille - AG 1276/4

Décision du Magistrat du 13 août 1757 - Archives municipales de Lille - AG 1276/4

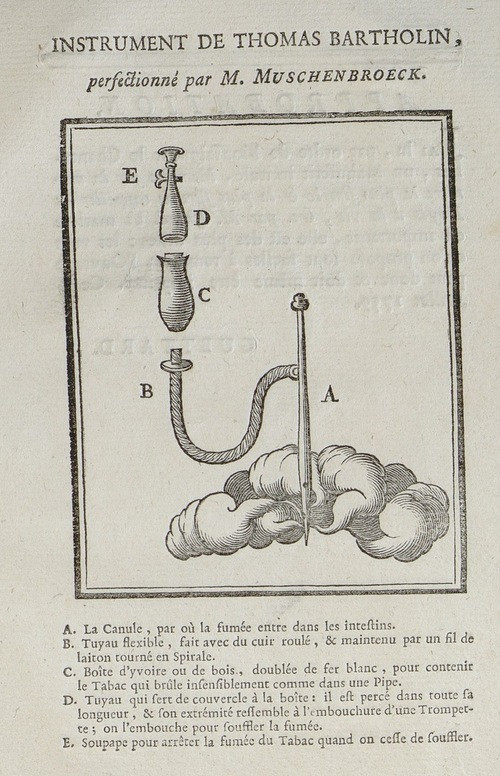

Schéma d’une seringue fumigatoire présent dans « Le cri de l’humanité en faveur des personnes noyées ou moyens faciles pour les rappeler à la vie » - Archives municipales de Lille - AG 1276/4