1321 : la fondation de l'hôpital Saint-Julien

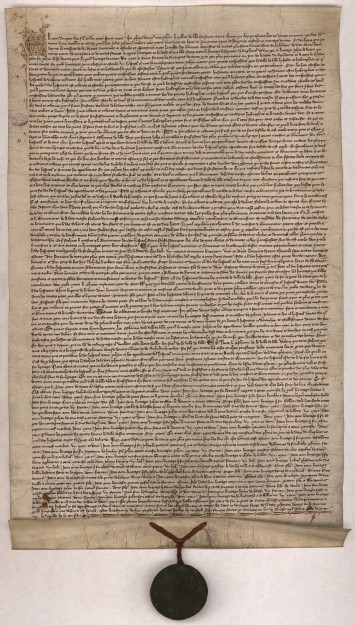

Charte de fondation de l'hôpital Saint-Julien. Archives Municipales de Lille - PAT/197/3959

L'acte de fondation de l'hôpital...

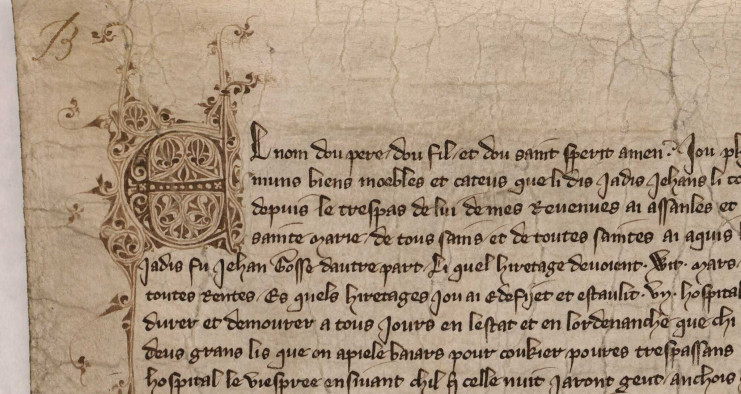

Extrait de la charte de fondation de l'hôpital Saint-Julien. Archives Municipales de Lille - PAT/197/3959

… conservé dans un écrin de prestige

Custode de l'hôpital Saint-Julien à Lille. Musée de l'Hospice Comtesse - A63

Ci-dessus écu obtenu par gaufrage et animal fantastique obtenu par repoussage. Musée de l'Hospice Comtesse - A63

Intérieur de la custode. Musée de l'Hospice Comtesse A63

Ecus des fondateurs de l'hôpital. Musée de l'Hospice Comtesse - A63.

La fondation et le bâtiment

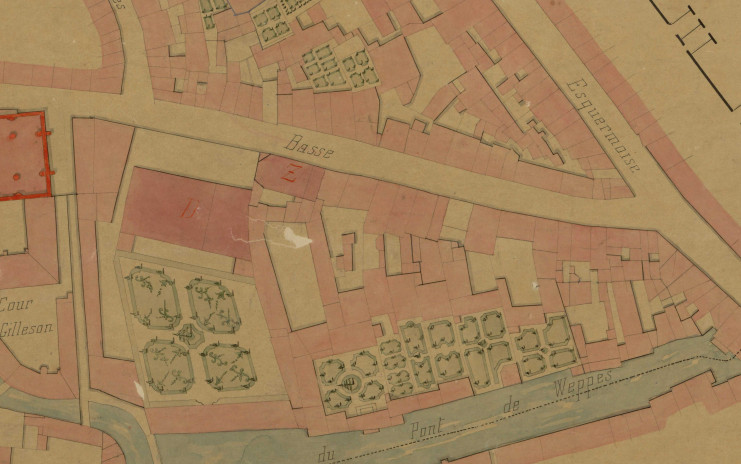

Le plan de la ville de 1745 situe l’hôpital rue Basse (marqué Z) peu avant sa démolition. Archives municipales de Lille - 17469 planche 15

La gestion et le fonctionnement de l’établissement

Portrait de Phane Denize (à gauche) et Nicholes Li Toilliers (à droite). Musée de l'Hospice Comtesse

Sceau de l'échevinage. Archives Municipales de Lille - PAT/197/3959