1928 : faut-il réorganiser les fourneaux économiques ?

Réfectoire d’une cuisine des fourneaux économiques de la Ville de Lille en 1913 - Musée de l’Hospice Comtesse - Fonds Pasquero - 972.44.323

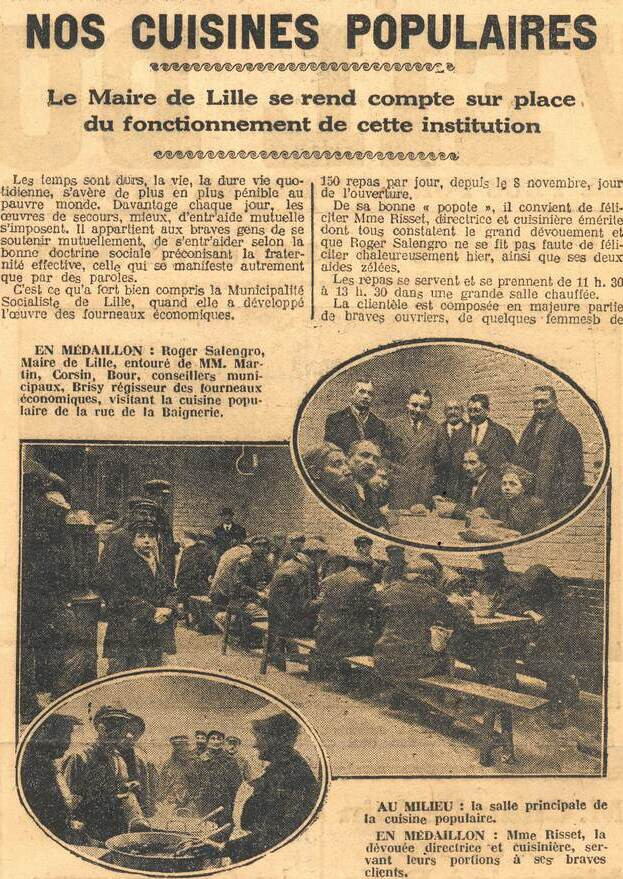

Article paru dans Le Réveil du 3 décembre 1926 relatant la visite de M. Roger Salengro, Maire de Lille, à la cuisine de la Baignerie (Vieux-Lille) - Archives municipales de Lille - AT/3689

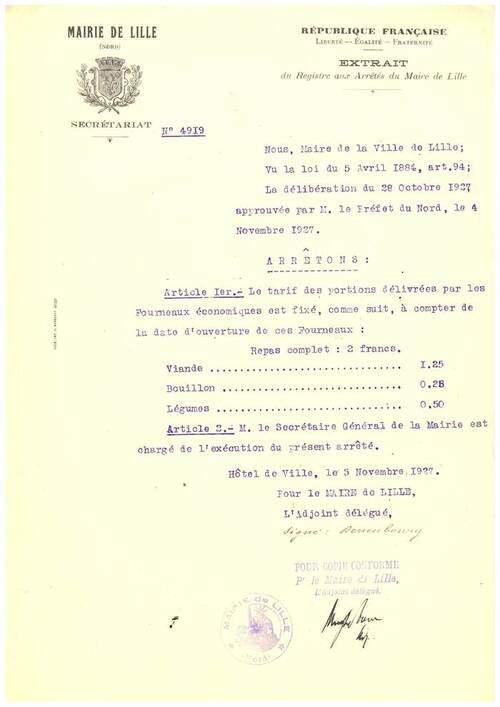

Arrêté municipal fixant les tarifs des repas délivrés par les fourneaux économiques au cours de la saison 1927-1928 - Archives municipales de Lille - AT/3689

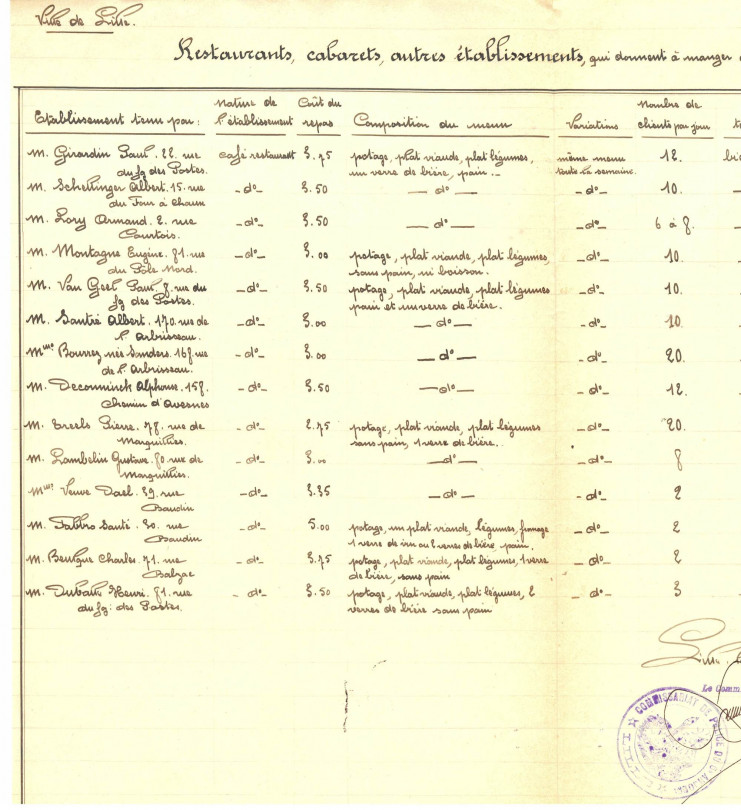

Recensement des restaurants et cabarets proposant des repas à la population ouvrière au Faubourg des Postes lors de l’enquête de 1928 - Archives municipales de Lille - AT/3689

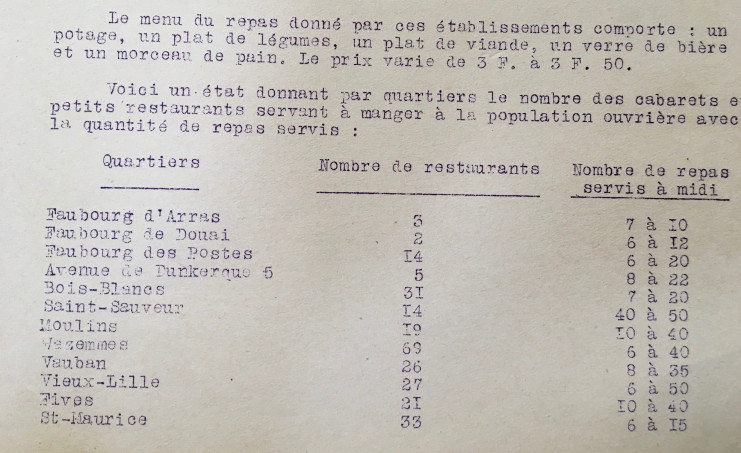

Etat des cabarets et restaurants servant des repas ouvriers, dressé suite à l’enquête de 1928 - Archives municipales de Lille - AT/3689