1935 : un grand nom de l'architecture à la tête de l'Ecole des Beaux-Arts de Lille

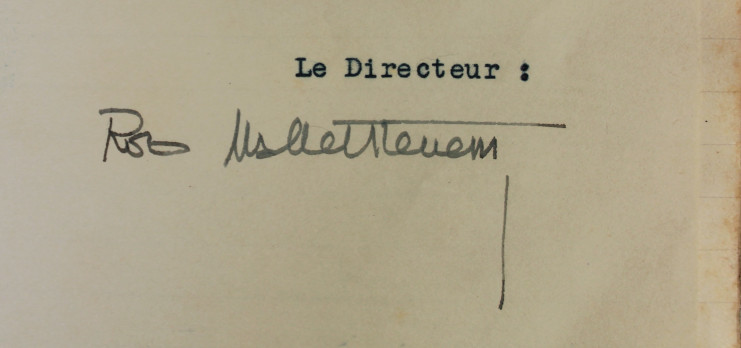

Signature de Robert Mallet-Stevens au bas de la note sur la modernisation de l'Ecole des Beaux-Arts - Archives municipales de Lille - 1R1/43

Dans le Nord, la Villa Cavrois (1929-1932) à Croix est l'une de ses réalisations les plus représentatives de ce mouvement (cliché Archives municipales de Lille)

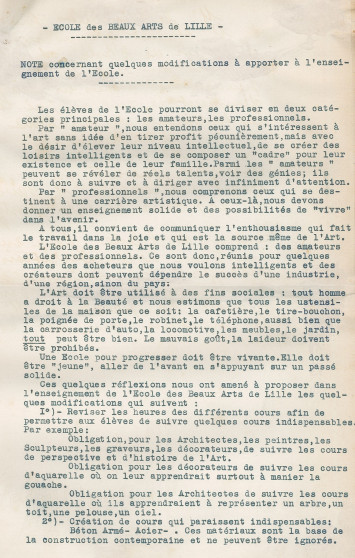

Note rédigée par Robert Mallet-Stevens - Archives municipales de Lille - 1R1/43

Extrait de la note sur la modernisation de l'Ecole des Beaux-Arts, p.1 - Archives municipales de Lille - 1R1/43

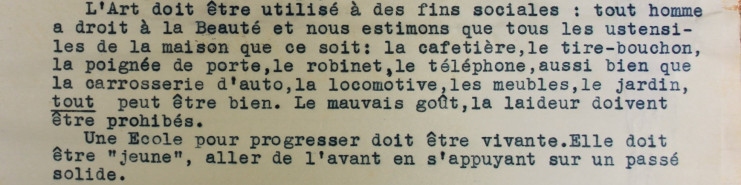

Extrait de la note sur la modernisation de l'Ecole des Beaux-Arts, p.2 - Archives municipales de Lille - 1R1/43

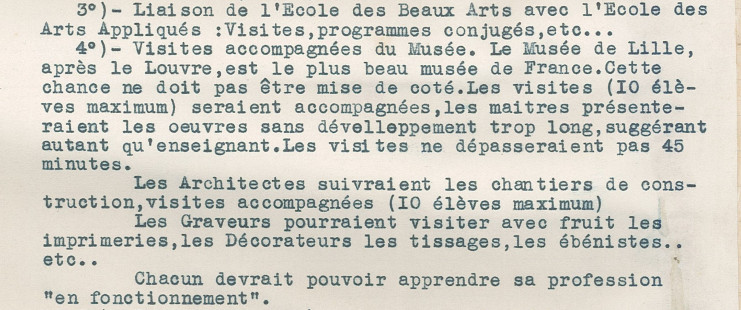

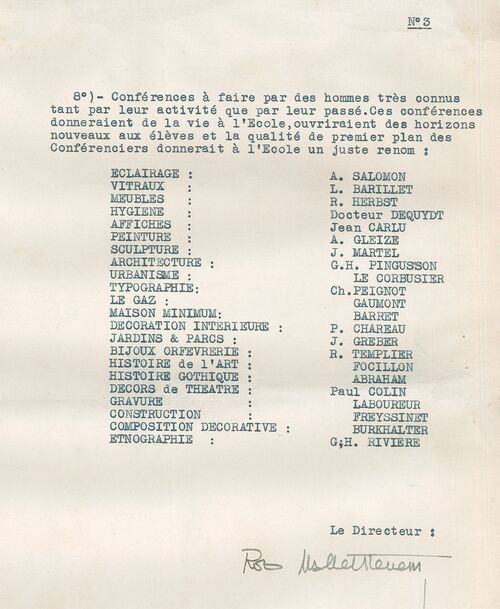

Extrait de la note sur la modernisation de l'Ecole des Beaux-Arts, p.3 - Archives municipales de Lille - 1R/1/43